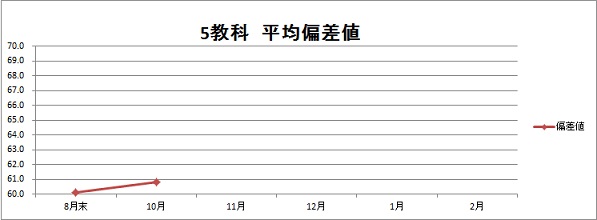

今年も、恒例の平均偏差値を。

夏期後の8月末と10月のデータ。

人の出入りがあると信憑性がなくなってしまうので、これから受験を供に戦うメンバー、全員分をそのまま平均したもの。

現在の平均偏差値は、60ぐらい。

縦軸は強気に、なんと70まで取ってしまった・・・。

このデータを公表するのは、かなり勇気がいる。

というのは、いろんな塾の教室でこの平均偏差値を計算すると、

横ばいがほとんど。

上がっているように見える塾も、実は上がった人が目立っているだけだったりする。

そもそも、偏差値は相対評価なので、上がる塾もあれば下がる塾もある。

これは、頑張るしかない!!